■株式会社PHP研究所

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/PHPInstitute_PR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社岩波書店

公式HP:https://www.iwanami.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

感想・日記

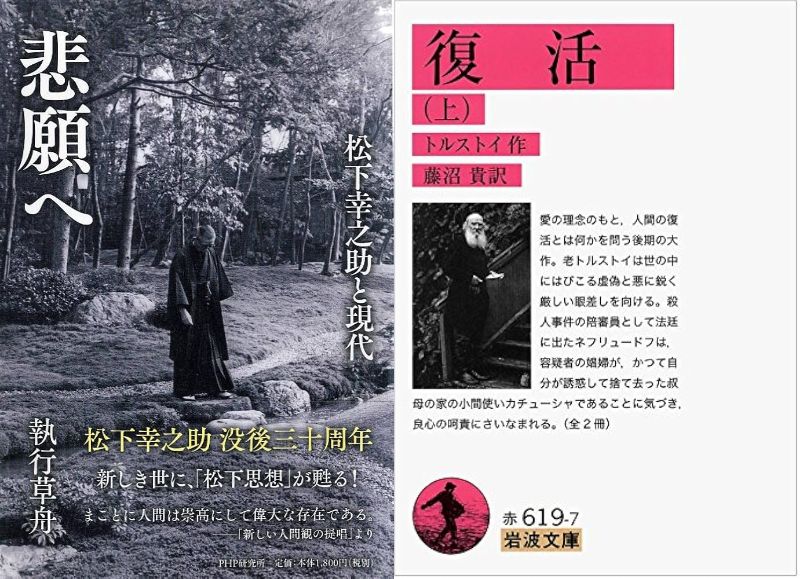

トルストイ『復活』の上巻を読み終えて、最初に胸に浮かんだのは、「主人公ネフリュードフはどこか自分に似ている」という妙な実感だった。もちろん私は貴族ではないし、時代も環境も違う。だが、「カスなところ」と「無駄に強い倫理観」が奇妙に同居してしまう不器用さ──それだけは、こちらの胸の奥にずいぶん刺さる。彼は女を捨て、後ろめたさをごまかすように生きながら、しかし何かの拍子に倫理の炎が燃え上がると、あっさりと自分の土地持ちの立場を手放す覚悟をしてしまう。優柔不断というより、根が真面目すぎるがゆえの破滅的な行為。人間の倫理というものは、ときに自己破壊にまで容易に進んでしまうが、その滑稽さと崇高さの混ざった瞬間を、私はネフリュードフに見てしまった。

この上巻は、ある種の「お涙頂戴の茶番」にさえ見える。ヒーローとは言い難く、かといって徹頭徹尾の悪人でもない。ニヒルさと悔恨と倫理観が互いの足を引っ張り合い、結果として人生を空転させているような青年像だ。しかし、その茶番の奥に「愛」という古典的で、むしろ普遍的なテーマが潜んでいることが、読めば読むほど輪郭を濃くして迫ってくる。トルストイは表面的には社会批判や思想的問いを散りばめつつ、結局人間の根源的な感情の問題――愛し方、後悔の仕方、贖罪の仕方――に向き合わざるを得なかったのだ、と気づかされる。

私自身の年齢とネフリュードフの年齢が近いことも、読書体験を妙に照らし出した。若い頃は気づかないまま通り過ぎる愚かさというものが、年齢が近づくほどに「これは他人だけの問題ではない」と突きつけてくる。取り返しのつかない選択の一つや二つは、自分の過去にもそれなりにある。後悔はどこか清潔な感情のように扱われることもあるが、実際のところ、その背後にはずっと小さな、しかし陰湿な自己欺瞞が潜んでいる。ネフリュードフの「倫理観」と「カスさ」の混在は、人間のこの陰影を容赦なく照らす。そこに私は惹きつけられてしまう。

読後に解説を読むと、トルストイ自身も若い頃に大学を辞め、精神的空白や放浪ばかりが続いたという。三十代は迷いの多い時期で、まるでウェルテルを思わせるような未完の情念と困惑が渦巻いていたらしい。この作家の若年期を知ると、ネフリュードフの迷走は“作為”というより、むしろ“自画像”に近いものとして読める。自分の弱点や卑怯さ、過ちを正面から描くということは、本来なら激しい痛みを伴う。しかし、トルストイはそれを敢えて作品の中心に据えている。作家としての覚悟とは、単に筆を執ることではなく、自分の恥部を文学へ投げ込む勇気そのものなのだろう。

その意味で、タレブ風に言えば、トルストイは“身銭を切った”作家である。人生の失敗や道徳的破綻、さらには思想的混乱までも含めて、そのすべてを作品の賭け金として差し出している。安全圏に立ったまま「倫理」や「愛」を語るのではなく、自己破産寸前の精神状態を抱えつつ、その奥でかろうじて掴んだものを読者へ差し出してくる。だからこそ『復活』は茶番のようでいて、読者の胸に拳で打ち込むような力を持っている。茶番と崇高さの二重性こそが、この小説を単なる道徳物語に終わらせず、むしろ「人間存在の深い残響」にしているのだと思う。

今日、同時に読んでいた執行草舟『悲願へ』も、奇妙にこの読書体験と共鳴した。執行の言葉は逆説の連続で、言い切りと断言が、むしろ読む側に「謎」を投げ返してくる。人間の生は逆説的で、意志はねじれ、価値は揺れ続け、そしてどれほど強く願っても幸福の形は常に変容する。彼の本を読むと、キケロやセネカの言葉が単なる倫理訓ではなく、むしろ“逆説の技法”であったことに気づく。まっすぐに生きようとすればするほど、人生は真っ直ぐではなく歪みを増していく。そして、その歪みの中でこそ、人は決断し、責任を引き受け、愛を選ぶ。

『復活』と『悲願へ』。一方はロシア文学の古典、他方は現代日本の思想家。しかし、両者を並べて読むと「逆説の中で人間は育つ」という一点で響き合う。ネフリュードフは自らの愚かさを直視した瞬間に倫理へと傾く。それはまるで、執行草舟が断言する「自己を焼き払うような決意においてのみ、人間は生まれ変わる」という宣言を、文学的に体現したような姿にも見えるのだ。

今日の読書は抽象的な感想に寄ってしまったが、『復活』という作品の“茶番性”と“崇高さ”、そして“逆説の構造”をあらためて感じた一日だった。倫理と愛、愚かさと覚悟。これらは対立する概念のようでいて、人間の内側では常に絡み合い、互いの形を変え続けている。ネフリュードフの姿は、その絡まりをほどくのではなく、むしろ「絡まったまま引き受ける」という決意を描いているように思える。それこそが、人間にとっての“復活”なのかもしれない。では、私自身にとっての復活とは、いったいどこから始まるのだろうか。