■株式会社青土社

公式HP:http://www.seidosha.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/seidosha?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社早川書房

公式HP:https://www.hayakawa-online.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Hayakawashobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日記

サイコロを二回振って、どちらも六が出る確率はどれくらいか──こういう問題は、中学か高校のどこかで一度は見せられてきたはずだ。模範解答はほぼ自動的に決まっていて、「一回ごとの確率は1/6で独立だから、(1/6)×(1/6)=1/36です、おしまい」。先生は満足そうに黒板を消し、次の問題へ進んでいく。だが、あらためてこの問いを前にしたとき、どうしても「本当にそれで終わりなのか?」という違和感が消えなかった。

そもそも「二回連続で六が出る確率は?」という日本語の問い方そのものがおかしいのではないか、という疑いが頭から離れない。「連続で」と言った瞬間、人はすでに時間の流れのなかで結果を見ている。さっき一度目を振って六が出た、そのうえでいま二度目を振ろうとしている、その感覚が「連続」という言葉には折りたたまれている。それなのに、教科書の解説は、そんな経験の時間をいったん全部ご破算にして、「まだ何も起きていない二回分の試行」として計算を始める。ここに、形式と経験のズレがある。

クオンツの知り合いがかつてこんなふうに言っていた。「サイコロを振って六が出る確率は、いつだって1/6なんですよ。『連続で』なんて概念はサイコロの側には存在しません」。これは半分だけ正しいし、半分だけずるい。確かに、物理的なサイコロは過去を記憶しない。前の試行が何だったかを覚えているような「賢いサイコロ」は存在しない(少なくとも統計教科書が前提にする理想化の範囲では)。だから「二回目に六が出る確率」は、たとえ一回目に何が出ていようと常に1/6だ、という主張は数学的には正しい。

しかし、我々が気にしているのは、たいていその種の抽象的な確率ではない。「さっき六が出てしまった。そのうえで、もう一回六が出てしまうのか?」という、かなり局所的で、身体的で、連続感覚に満ちた不安なのである。ここで問われているのは、「未来の二回分をまとめて見たときに(6,6)という並びが現れるか」ではなく、「すでに起きてしまった六」にさらにもう一つ六が重なる、その“続き方”である。この違いを、日本語の「連続」という一語は曖昧にかき消してしまう。

確率論の形式は、この曖昧さをどう扱っているのか。古典的な確率空間の定義では、「世界」の姿は三つ組(Ω, F, P)に押し込められる。Ωはあらゆる可能な結果の集合、Fはその部分集合たち(事象)の族、Pは各事象に割り当てられた数値(確率)だ。サイコロを二回振る世界であれば、Ωは(1,1)から(6,6)までの36通りの並びで構成される。そのうち(6,6)という一つの点を、「二回連続で六が出る」という事象と呼ぶことに決める。それだけだ。

ここでは「連続」とは、もはや人間の経験から切り離された記号操作にすぎない。「一回目も二回目も六である」という条件を満たす点の集合、それにラベルとして“連続”という名前が貼り付けられているだけだ。さっき自分の腕でサイコロを振り、テーブルの上で転がり、六の目がこちらを向いたときに生じる、あのちょっと嫌な予感も、「また来るかもしれない」と身構える緊張も、すべて計算の外側に追い出されている。

頻度主義という立場は、この冷たさを徹底させたものだと言える。頻度主義は「確率とは、同じ条件下で無限回試行したときに、ある事象が起こる相対頻度の極限である」と定義する。理想的なサイコロを、同じ力加減、同じ環境でひたすら振り続ける。振った回数をn、六が出た回数をkとすれば、k/nという比はnが大きくなるにつれてある値に収束していく。その極限値が1/6ならば、「六の確率は1/6」と呼ぼうじゃないか、というわけだ。

ここには「世界は、同じ条件のもとで何度も繰り返される試行として見なせる」という、かなりラディカルな世界観が潜んでいる。一回一回は不可逆であり、二度と戻らないはずの出来事を、「条件が同じなら本質的には同じ試行だ」と仮定して束ね直す。そうやって、個々の試行から「条件」だけを抽出するとき、連続して六が出たあの一瞬も、膨大なn回のうちのたった二個の観測にすぎなくなる。

頻度主義の眼差しの下では、「連続する六」は特別なものではない。長い列のなかには必ずと言っていいほど現れる、ごくありふれたパターンの一つだ。確率論の定理によれば、公平なコインを無限回投げ続ければ、「表が二回連続で出る瞬間」どころか、「任意に指定した有限長のパターン」が無限回現れることがほとんど確実である。六が二回続くことも、三回、四回、十回と続くことも、無限のスケールで見ればすべて「どこかには必ず現れる並び」にすぎない。

だが、私たちが生きているのは無限の列の内部ではない。有限回しか試行を見ない狭い視界のなかで、たまたま「六、六」と結果が続いてしまう。その瞬間に立ち会った身体は、「こんなことが続いていいのか?」という動揺とともに、「この流れはどこまで続くのだろう」という物語的な期待や不安に巻き込まれる。頻度主義は、この身体の時間を一切問題にしない。確率とはあくまで、「もし無限回繰り返せるならどんな頻度になるか」という、仮想的な長期平均なのだ。

このとき、「二回連続で六が出る確率は?」という問いは、経験と形式のちょうどあいだにぶらさがっている。日常語としての「連続」は、どうしても「すでに起きた一回目」と「これから起きる二回目」を含意してしまう。しかし、頻度主義の計算は、「まだ何も起きていない二回分の試行」を16進ではなく36通りにリストアップし、そのうち(6,6)だけを抜き出して1/36と答える。日本語としての問いと、確率空間の操作対象が、微妙に別のものを指しているのである。

このズレを「日本語があいまいだから仕方ない」と切り捨てるのは簡単だ。確率論者はそう言うだろうし、教科書もそういう態度を事実上採用している。しかし、あえてここで立ち止まり、「なぜ私たちは『連続』という語を、サイコロのような形式化された世界に持ち込んでしまうのか」を問い直すことには意味がある。そこには、確率空間の形式がどのようにして私たちの連続感覚を排除し、あるいは飼いならしてきたのか、という哲学的なテーマが隠れているからだ。

「連続」とは、もともと物理世界の性質というより、観察者の物語の側に属する概念である。一回目と二回目の試行は、物理的にはただの別々の出来事だ。そこに「さっき」「いま」という時間の向きを付与し、「続けて起きた」とまとめあげるのは、意識の側の仕事だ。その仕事の中には、記憶、予感、意味づけ、縁起のようなものが渦巻いている。六が続けば「今日はツイている」と感じる者もいれば、「嫌な予兆だ」と身を縮める者もいる。連続は、すでに価値づけられた経験のかたまりなのだ。

確率空間の形式がやっているのは、この価値づけを一度すべて剥ぎ取り、「結果という記号の並び」としてのみ世界を見る、という暴力的な抽象化である。Ωの要素は、「六が続いて嬉しかった」「いやな予感がした」といった感情から完全に切り離された、冷たいベクトルでしかない。事象とはそのベクトルの集まりであり、確率とはその集まりに割り当てられた数値だ。そこには、連続に対する人間のざわつきが入り込む余地はない。

もちろん、この抽象化には力がある。頻度主義的な確率の定義は、サイコロやコインだけでなく、保険やギャンブル、品質管理、臨床試験といった領域で実際に役立ってきた。無数の試行から頻度の安定性を見出し、それを前提に仕組みを設計することで、社会は「リスクを計算する」能力を手に入れた。だが同時に、この形式は、個々の人生において一度きりの「連続する六」の重みを、しばしば過小評価する方向へ働く。

「大数の法則」を知っている者は、「まあ長い目で見れば1/6なんだし、二回続いたからといって何か意味があるわけではない」と言うかもしれない。だが、実際に目の前で起きているのは、その「長い目」の中のごく一部にすぎない。ある人にとっては、その二回連続の六が、人生の重大な岐路になってしまうことだってある。ギャンブルの場だけでなく、病気の診断結果、事故の発生、戦争の勃発といった、取り返しのつかない出来事もまた、「たまたま」連続してしまうことがある。

頻度主義は、これらの出来事の背後にある長期的な頻度構造を照らし出し、「たまたま」をならすことで安心と秩序を与えてくれる。その一方で、「この二回の連続が、私にとってどれほどの意味を持つのか」という問いには答えない。それは確率論の仕事ではない、と言って背を向ける。その無関心さこそが、確率空間の形式の冷たさであり、同時にその力の源でもある。

では、私たちはこの冷たさをそのまま受け入れるしかないのだろうか。人間の連続感覚を「ノイズ」として完全に無視しながら、頻度主義の形式だけを信じることが、理性的な態度なのだろうか。あるいは逆に、「連続する六」に過剰な意味を読み込み、「こんなに続くのはおかしい、きっと何かのサインだ」と言ってギャンブラーの誤謬に飲み込まれるしかないのだろうか。その二択しかないのだとしたら、確率論はあまりに貧しい。

ここで、統計学の歴史や哲学を参照することに意味が出てくる。イアン・ハッキングは、確率論の形成史をたどりながら、世界を「確率的なもの」として見ること自体が近代に特有の視線であることを示した。賭博や保険、神学の問題から始まった確率論は、やがて人間の死や犯罪、病気の発生といった「社会的な事象」に適用され、「大数の法則」が人口統計の背後に見出されるようになる。その過程で、個々の人生の連続性は、「人口のなかの一単位」として数えられる数字に変換されていった。

セオドア・ポーターは、『数値と客観性』のなかで、数値や統計が「機械的客観性」として機能する様を描いた。争いの余地がある判断ほど、人々は「数字が示しているから」と言いたくなる。自分の主観的判断ではなく、データや確率に従ったのだ、と言えば責任を免れたような気分になれる。ここで確率空間の形式は、単に世界を記述する道具ではなく、「誰のせいでもない」ことを装うための道具にもなっている。

このとき、「二回連続で六が出る確率は1/36です」という答えもまた、一種の責任回避の装置として機能しうる。「それは単に1/36の出来事がたまたま起きただけで、そこに特別な意味はない」と言うことは、「その連続に動揺したあなたの感覚」を、暗黙のうちに矮小化することでもある。形式の側から見れば、それは合理的な整理であり、迷信から人を解放する啓蒙かもしれない。しかし、連続感覚に宿っていた意味や恐れ、その背後にある文脈は、どこへ行ってしまうのだろう。

私は、統計や確率を全否定したいわけではない。むしろ、頻度主義の冷たさを理解したうえで、それが人間の連続感覚とどう折り合いをつけるべきかを考えたい。そのとき重要になるのは、「どこまでを形式に任せ、どこからを経験として引き受けるのか」という境界線の引き方だ。サイコロを二回振って六が続いたとき、頻度主義の立場から「そんなことはいくらでも起きる」と言うのは正しい。しかし、だからといって「あなたの不安は誤りだ」と切り捨てるのは、統計学の仕事を越えている。

連続感覚は、形式の外側に留まるべきものだと私は思う。同時に、その外側の感覚が、確率の形式を暴走させないためのブレーキにもなりうる。例えば、不可逆な結果をもたらす決定──死刑判決や巨大な投資、環境破壊につながる政策──に確率を適用する場合、「長期的にはこういう頻度でしか起こらない」と言っても、その一回に巻き込まれる人にとっては連続もやり直しもない。その不可逆性に対して、頻度主義は本質的に鈍感だ。だからこそ、可逆性を重んじる倫理や制度設計と組み合わせる必要がある。

サイコロの六が二回連続で出るかどうか、という些細な問いは、こうして統計学と倫理、形式と経験のあいだの広い問題圏へとつながっていく。教科書的には「1/36」と書いて終わりでいいかもしれない。しかし、その一行の裏には、「連続」を単なるパターンとして平準化する視線と、その平準化からこぼれ落ちる連続感覚との対立が潜んでいる。頻度主義の強みも弱みも、その対立線の上に浮かび上がる。

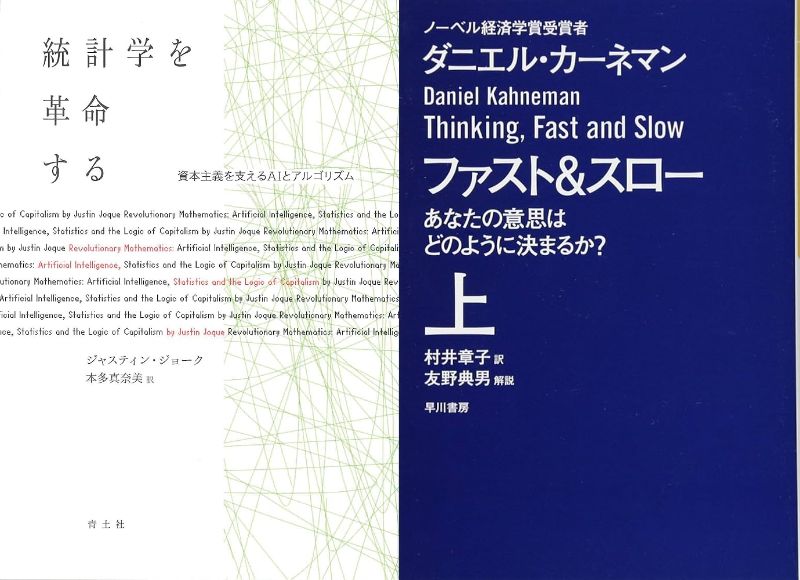

「二回連続でサイコロの六が出る確率は?」という問いは、やはりどこかおかしい。とはいえ、そのおかしさは単に日本語の曖昧さに還元できるものではない。むしろ、この問いを足がかりに、確率空間の形式がいかにして世界を切り取り、人間の連続感覚を追い出してきたのかを考えることができる。その意味で、この安っぽい確率問題は、私にとって一つの良い「読書の入口」になっている。ここからハッキングを読み、ポーターを読み、統計学を革命しようとするラディカルな本を開き、そして何より、自分自身の中にある「連続へのこだわり」を見つめ直していきたいと思う。